【レポート】アナリーゼ・ワークショップ Vol.75~川久保賜紀(ヴァイオリン)~

- 開催日

- 時間

- 19:00~

- 会場

- サントミューゼ 大スタジオ

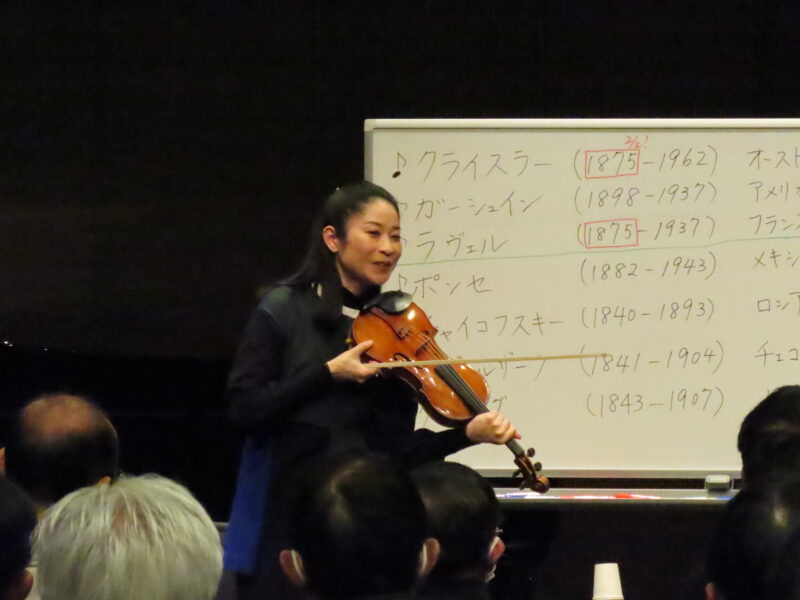

2025年2月2日のヴァイオリン・リサイタルに先駆けて行われた、ヴァイオリニストの川久保賜紀さんとピアニストの三浦友理枝さんによるアナリーゼワークショップ。リサイタルで演奏する作曲家の紹介を中心に、様々なお話を聞かせてくれました。

トークの前に、リサイタルのプログラムでもあるガーシュウィン作曲『サマータイム、なんでもそうとは限らない』を演奏。美しさと切なさが溶け合うハーモニーです。

演奏後、「こんなにたくさんお越しくださってありがとうございます」と笑顔の川久保さん。この日は平日にも関わらず、多くのお客様が来場していました。

上田市内の小学校でクラスコンサートを行った思い出を話してくれた川久保さん。「リサイタルで演奏するグリーグのソナタの1楽章を、小学校でも演奏しました。長いかなと思ったけれど、後で聞いたらダントツで一番良かったと言ってくれて、子どもたちに伝わっているんだなと」と振り返ります。

続いて、リサイタルで演奏する楽曲の解説が始まりました。

まずは、2025年2月2日に生誕150年を迎えるクライスラーの曲について。偶然にもリサイタル当日が彼の誕生日です。

川久保さんが現在使っているヴァイオリンは1726年生まれのストラディバリウス。300年の歴史の中で、なんとクライスラーが弾いていた時代があったのだそう。三浦さんはクライスラーの『プレリュードとアレグロ』という曲について「私にとっては、ヴァイオリニストが武士に見える曲なんです。見せ場がありますので、ぜひ武士道を感じてください」とユニークに紹介しました。

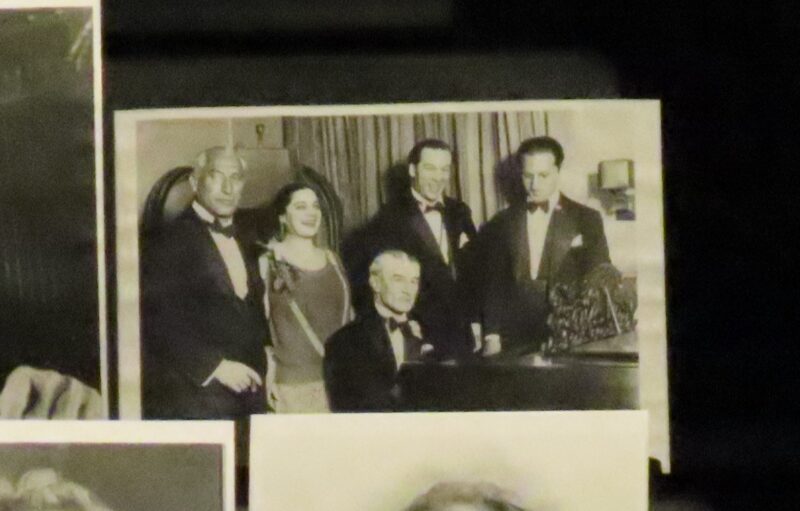

冒頭で演奏した『サマータイム』の作曲者・ガーシュウィンはミュージカル出身。彼がクラシックを学ぶために訪ねたのがラヴェルです。交流のあった二人が一緒に写っている写真を見せてくれました。

メキシコ出身という珍しい経歴を持つポンセの『エストレリータ』は、愛する人への想いを小さな星に語りかけるロマンチックな楽曲。「和音がおしゃれ。一般的な和音と比べてひねりすぎていて、覚えられないんです」と三浦さんが笑うと、「それが編曲者のハイフェッツの書き方ですね」と川久保さん。

そして「賜紀先生といえば、チャイコフスキー!」と三浦さん。リサイタルでは『ワルツ・スケルツォ』を演奏します。

川久保さんがチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲を初めて弾いたのは14歳の時。「なんて長い曲なんだろうと思いました。自宅で練習していたら、途中で両親が寝ていましたから(笑)」。彼の作品は一楽章がシンフォニーのように壮大で、それが魅力だと話しました。

「クライスラーの『愛の喜び』のウィンナーワルツのリズムとチャイコスキーの『ワルツ・スケルツォ』を聴き比べることで、ウィーンとロシアのワルツの違いを感じられるかもしれません」と三浦さんが提案。

「前半は色々な国の伝統的なメロディーやリズム感をベースとして組みました」と川久保さん。 プログラムに登場するポンセ(メキシコ)やチャイコフスキー(ロシア)、ドヴォルザーク(チェコ)、グリーグ(ノルウェー)は音楽史の中で「国民楽派」に分類されます。各国の民族音楽を取り入れて、親しみを感じる美しいメロディーやハーモニーを生み出しています。

最後に、グリーグの『ヴァイオリン・ソナタ 第3番』を解説しました。

彼は自分の世界を広げるため、何カ月もかけて第3番を作曲したのだそう。「彼は自然を感じる美しい曲をたくさん書いています。山に囲まれた冬の上田で、ぜひ雪景色や森の風景を思い浮かべて聴いていただけたら」と話し、第2楽章の冒頭を演奏するお二人。抒情的で、山に陽が落ちてゆく情景を思わせる美しい曲です。

質問コーナーを経て、最後にドヴォルザークの『ロマンティックな小品 第1番』も披露。美しく、心が温かくなる音色でこの日を締めくくりました。

取材・文:石井妙子