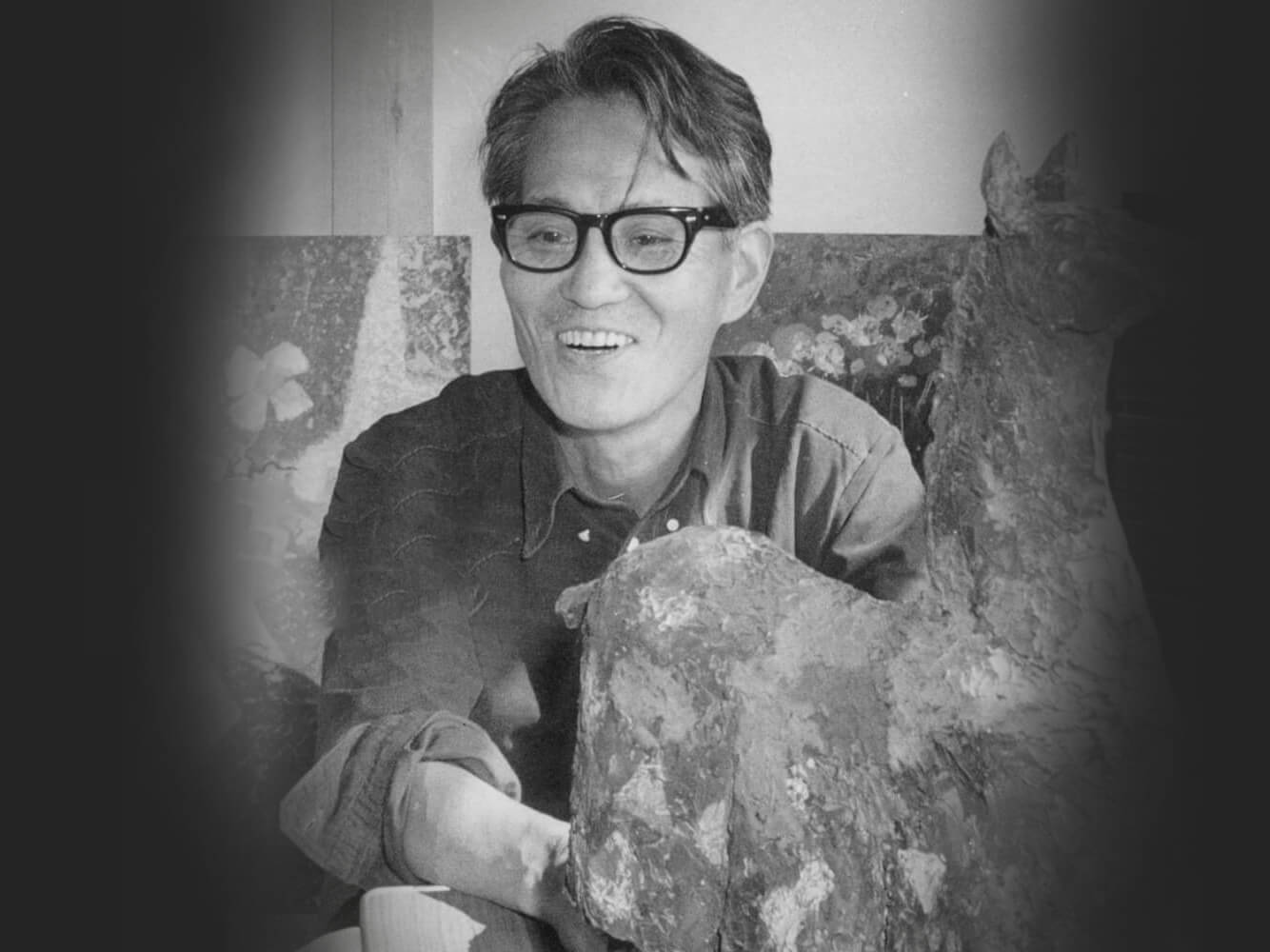

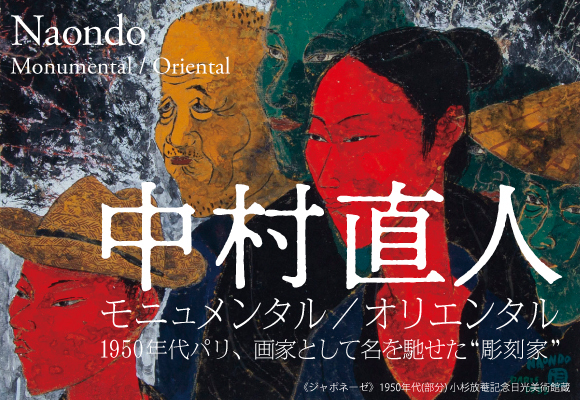

中村直人(なかむら なおんど)

1905(明治38)年、長野県上田市に生まれる。農民美術作家・中村実(初代)は長兄。1920(大正9)年に上京し、山本鼎の紹介により、再興日本美術院の彫刻部同人・吉田白嶺が主催する木心舎に入門する。デッサンの手ほどきを小杉放菴や木村荘八から受け、その後の制作の基礎を築いた。

1926(大正15)年の再興第13回院展で初入選を果たすと、以後、第22回院展まで連続入選。1936(昭和11)年には再興日本美術院の彫刻部同人に推挙される。

戦後は、親交のあった藤田嗣治の勧めを受け、1952(昭和27)年に家族をあげてパリへ移住。ここから彫刻ではなく絵画の制作に精力を注ぐようになり、パリでの最初の個展は大成功を収め、現地の有力紙から絶賛を受けることとなった。パリでは、宿泊先の部屋を汚さないよう油絵ではなくグアッシュ(不透明水彩絵具)を用いることが多く、偶然の発見から、一度描いた画紙を揉み伸ばし画面に表情をつける技法を編み出す。皺や罅割れの上から更に絵の具を重ねた、複雑な絵肌が直人の最大の特徴とされる。首の長い優美な女性の水彩画で人気を誇るが、鎌倉時代の仏像やギリシャのレリーフなど、彫刻家としての立体表現への興味は尽きず、平面作品にもその影響が色濃い。

年譜

- 1905年小県郡神川村(現・上田市)に生まれる。

- 1919年山本鼎提唱「農民美術講習会」が神川小学校にて開催。実兄中村實参加、直人も彫刻家を志す。

- 1920年日本美術院(院展)彫刻部同人・吉田白嶺の木心舎に入門。

- 1926年第13回院展に木彫《清韻》入選。

- 1929年第16回院展に木彫《少女立像》等入選、院友推挙。翌年の第17回院展にて《道化役者》最高賞受賞。

- 1936年日本美術院同人に推挙される。

- 1937年横山大観の推薦により通信員として中国大陸各地を視察。

- 1942年真珠湾攻撃戦没《九軍神》像制作、東卿神社に奉納される(戦災消失)。

- 1947年戦争協力者に対する糾弾が高まり、同じく批判を受けていた藤田嗣治と親交を深める。

- 1952年藤田嗣治を頼り、パリへと出国。

- 1953年パリでの画家としての個展が成功。「ナオンドはパリを征服にやってきた」などと称賛される。

- 1964年帰国。滞仏作品展を各地で開催。最初の妻(津澤)定と離婚(やがて山崎登志子と結婚)。

- 1965年第50回二科展に《横臥する裸婦》等招待出品、二科会会員に推挙される。

- 1971年第56回二科展にて《裸婦》が青児賞受賞。

- 1980年第65回二科展にて《会合》が内閣総理大臣賞受賞。

- 1981年敗血症にて死去。享年75歳。

作家紹介

彫刻家を目指して

中村直人は、1905(明治38)年、小県郡神川村(現・上田市神川)の養蚕農家に生まれます。農民美術練習所第1回生の中村實を兄にもち、共に大正デモクラシーの風潮色濃い上田地域で育ちました。1918(大正7)年、白樺巡回美術展が開催され、そこでオーギュスト・ロダンの彫刻作品を見たことによって、彫刻家に憧れをもつようになります。

1920(大正9)年、兄・實の勧めと山本鼎の紹介により、木彫家・吉田白嶺の木心舎に入門しました。木彫の手ほどきを受けながら、小杉放菴や木村荘八などに絵を習い、少年期から制作の力をつけていく環境に恵まれました。彫刻家として成長したのちは、出身地上田で農民美術研究所の講師を引き受けるなど、山本鼎の教育運動の協力者としても活躍しました。

丹念な人物の描写を得意とした白嶺の影響からか、直人もまた《町娘》のように素朴で実在感の強い人物像を多く残しています。また、《雀》のようにノミの彫り跡が強く残る作品からも、白嶺の後期の作風の影響を見て取ることができます。鳥類の的確な描写と、岩や流木のような台座の表現が特徴です。木心舎は徒弟制度の気風が強かったため、直人はそれを嫌がって下宿先を飛び出し、兄・實に連れ戻されることもあったようですが、この頃の師匠・白嶺の制作姿勢は直人のその後の作品に着実に影響を与えていきました。

1926(大正15)年、直人21歳の時には、国内屈指の美術団体・日本美術院(院展)で初入選を果します。翌年は日本美術院賞を受賞し、日本の彫刻界に頭角を現し始めました。そして1935(昭和10)年、院展内の最上位の地位に当たる同人に推挙され、日本を代表する彫刻家の地位に上りつめたのです。

通信員としての従軍

1937(昭和12)年10月、日中戦争が勃発すると、直人は従軍を志願します。当時はまだ「従軍画家」という仕事がなかったため一度は陸軍に志願を断られますが、画壇の重鎮であった横山大観の推薦状により通信員として中国華北地方に赴くことが叶いました。

戦場での直人は、現地の様子を日本の雑誌や新聞で紹介する絵を描き、その他にも中国の風景・風俗を描きとめました。《大同雲崗鎮石仏》も、その時のスケッチを元にした作品です。後には従軍経験のある画家を集めて「大日本陸軍従軍画家協会」を結成。数々の展覧会を開き評判となりました。

また、軍の依頼などもあり、《神風号飛行士像(塚越機関士)》のような兵士をモデルとした彫刻を制作し始めました。旺盛に発表し続ける作品は独創的で、《暁の進軍》などは日本軍をモチーフとしたものでありながら、エジプトやギリシャなど、古代の立体表現の影響が見られます。この表現の多様さは、その後も常に直人の特徴であり続けました。

直人は制作と発表を重ね、着実に彫刻界で評価を得ていきます。東京美術学校の教授・平櫛田中の後継者として推薦される、という話まで持ち上がるほどでした。

渡仏から、グアッシュ作品制作へ

ところが、終戦になると世間からの直人の評価は一変します。従軍画家にも戦争責任追及の声が上がるようになり、直人もまた糾弾される立場となりました。このことが影響したのか、直人は同じく世間から非難されていた藤田嗣治(後のレオナール・フジタ)と親交を深めるようになります。直人は藤田から、自分のいるパリに来るよう強く勧められました。

当時のフランスは美術界の最先端の地と認識されていました。藤田の強い勧めもあり、直人は、落ち着かない環境で本場フランスの芸術家に追従するような状況に区切りをつけようと、1952(昭和27)年、一家でパリへ移り住むことにします。

パリに渡った直人は、しばらくホテル住まいをしていましたが、狭い部屋では思うように彫刻の制作ができず、また彫刻というものは完成までに手間がかかる割には買い手が少なかったことから、次第に絵を描くようになりました。このことから日本では「転身した芸術家」と言われることが多い直人ですが、当時からパリでは彫刻家と画家の線引きがあまり存在せず、直人自身はこの変化を自然なこととして受け止めていたようです。

また、直人は絵画制作の際、ホテルの部屋を汚してしまう油絵ではなく、すぐに拭い落せる不透明水彩絵の具であるグアッシュ(※)を使い始めました。

※グアッシュ…不透明水彩、また、この絵の具を使った画法を指す。下の色が透けて見える透明水彩と違い、違う色を重ね塗りすることができる。厚塗りにも向いている。

苦しい生活を送っていたある日、ゴミ箱に丸めて投げ捨てた絵を何気なく開いてみて直人は驚きます。乾いた絵の具のひび割れが、画面全体にある種の効果をもたらし、雰囲気のある面白い画面に変わっていることに気が付いたのです。この偶然の発見から、直人は独自に技法を編み出します。描いては紙を丸め、その上からまた絵の具を塗り重ねていきわざとひび割れを起こして下の色を覗かせる方法は、パリの人々の目にも新鮮に映り中村直人の名を一躍有名にしました。《赤い屋根の家》、《鳥と子供と猫》、《クルン》など、ひび割れや画材のにじみを活かしたユニークな作品が数々生み出されていきます。

1953(昭和28)年、パリの画廊で開いた個展では、直人の描いた油絵やグアッシュ、水墨画が大変な評判となり、フランスの新聞で「ナオンド・ナカムラはパリを征服しにやってきた」と絶賛されました。その後もヨーロッパ各地の個展で大成功を収めます。

直人の描く人物像はその表情にも注目されます。この時期のパリは、大戦中フランスに亡命した人々が多く暮らしており、戦争の雰囲気がまだ残る状態でした。直人の代名詞とも言えるグアッシュの女性像では、そんな時代を生きる人物の表情を写し取るように、思慮深げに、しかししっかりと前を見据えた顔が描かれます。高い頬骨と突き出た唇をもち、所謂「美人画」というより《婦人像》にも見られるどこか生活感のある顔立ちの女性像が多く残されています。渡仏直後から毎晩のように飲み歩き、キャバレーやバーに集う人々と交流を深めていた直人は、洒脱でいながらまだ厳しさの残るパリの人々の日常を切り取っていきました。

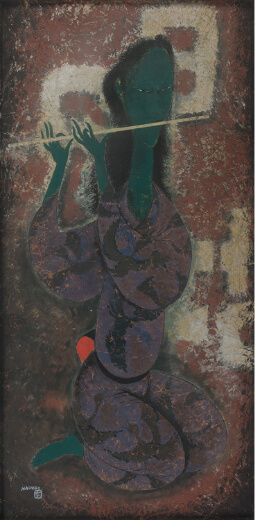

パリの直人は、日本的なモチーフにも積極的に取り組んでいます。《(仮題)笛を吹く女》は、和服姿の女性が横笛を吹いている絵です。帯の裏地としてたった一か所に鮮やかな朱色を置き、異様な緑の肌色と対比させて画面全体を引き締めています。また、彫刻家としての基盤をもつ直人は、平安時代や鎌倉時代の仏教美術に深い興味を示し、「切れば大根を切ったよう」な円い断面となる仏像の造形から身体の立体表現を学んでいました。

日本で彫刻を制作していた頃に様々な立体表現に関心を持ったように、直人はパリでも旺盛な制作意欲の下、多種多様なモチーフを題材として取り上げます。その作品群は変転する直人を取り巻く環境を反映し、同じ作家によるものとは思えないほどの変化を見せるのです。

日本への帰国

パリ在住12年の間に国際的な画家としての地位を築いた直人は、1964(昭和39)年に日本に帰国します。日本で自分が受け入れられるかという不安の中、東京・銀座で滞仏絵画展を開催しますが、これが大評判となり、日本画壇への復帰が叶いました。1970(昭和45)年、大正初めから続く二科会に会員として招待され活躍し、1980(昭和55)年には二科展最高賞である総理大臣賞を受賞。翌年にこの世を去るまで、芸術家として活動し続けた人生でした。

作品紹介

作品をクリックすると詳細を表示します。

《大同雲崗鎮石仏》

1930(昭和5〜15)年代 墨画 着色・絹本

67.7×51.5cm 上田市立美術館

直人は日中戦争が始まった1937(昭和12)年から通信員として中国に赴いており、本作はその頃の制作と思われる。この作品は絹本に墨で描かれているが、記録画だけでなく、中国絵画を思わせる描き方で、現地の風物を捉えた作品を多く残している。

《神風号飛行士像(塚越機関士)》

1937(昭和12)年 ブロンズ

H41.6cm 上田市立美術館

1936(昭和11)年、朝日新聞社の「神風号」は、東京―ロンドン間の飛行新記録を作った。これを記念し、飯沼操縦士像と共に制作されたのが本像である。塑像ながら、木彫を思わせる彫りの深い造形が冴えわたる。

《暁の進軍》

1938(昭和13)年 石膏・着色

98.0×201.0×20.0cm 上田市立美術館

騎馬兵団をモチーフとした、横幅2メートルに及ぶ大作レリーフ。

直人は、時代時代を代表する作品が、正統で堂々としたモチーフの扱い方によって現れていることを指摘し、自身でも精力的にこれを模索した。本作が古代オリエントやローマ彫刻といった伝統的進軍像の系譜に則っているのも、そういったモニュメンタルな作品を生み出そうとする直人の意志であろう。

《(仮題)笛を吹く女》

1952-1964(昭和27-39)年 グアッシュ・紙

98.8×48.9cm 上田市立美術館

直人は赤、緑、黄色の肌の人物画を度々描いているが、仏教の五色を取り入れたものと考えられる。パリにあって日本人としての絵を模索した直人の様子が垣間見える。

笛を操る指の描き方が、この絵を一層妖しく魅力的なものにしている。

《婦人像》

1954(昭和29)年 グアッシュ・紙

100.0×73.0cm 上田市立美術館

エコール・ド・パリの空気を吸いながら制作した直人。代名詞とされる女性像の多くが長い首をもって描かれ、モディリアーニとの共通点が指摘される。丸く量感をもつ腕や胴体の描き方は平安時代の仏像の影響と自身で述懐しており、彫刻家としてのモチーフの捉え方が平面作品においても発揮されている。

《クルン》

1960(昭和35)年 グアッシュ・紙

83.5×83.5cm 上田市立美術館

パリ時代の作品。タイトルの「クルン」とは「クラウン(=ピエロ)」のことであるが、直人は度々このピエロを描いている。

グアッシュの罅割れが落ちかけた化粧のように見立てられ、遠くを見つめる男の素顔が透けて見えるようである。

《鳥と子供と猫》

1963(昭和38)年 グアッシュ・紙

55.0×47.5cm 上田市立美術館

身体のボリュームを感じさせる曲線が指摘されることの多い直人作品だが、本作は単純な直線によって描かれている。線画の後で着彩や紙の揉み伸ばしを行っていると思われ、直人の発見した皺や絵の具の罅割れによる偶然の作用を感じられる作品である。

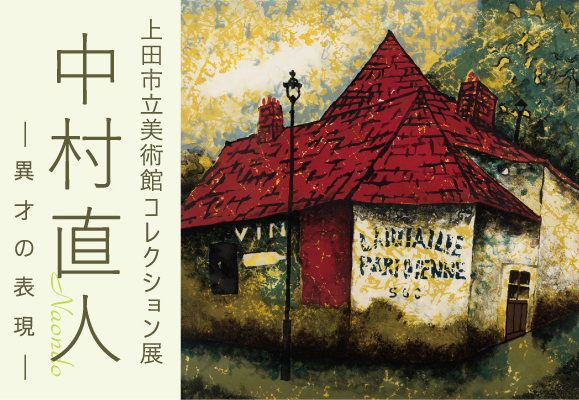

《赤い屋根の家》

制作年不詳 リトグラフ・紙

57.0×68.0cm 上田市立美術館

ほぼ同系の作品が複数知られている。屋根の軒は軽くカーブし、魚眼レンズを覗いたように家がこちら側にせり出している。直人はパリの家屋などの壁や塀をテーマにすることが多かったが、画紙を揉みこむ独自の技法によって、風雪を経た壁の風合いが表現されている。

《町娘》

制作年不詳 木彫・着色

H51.0cm 上田市立美術館

初期の作品と思われる。師であった吉田白嶺の細やかな人物表現の影響が見られる。絵画だけでなく彫刻においても幅広い作風をもつ直人であるが、何気ない仕草で町を歩く娘の造形は実在感が強く、基礎技術の高さが表れている。

《雀》

制作年不詳 木彫・着色

H17.5cm 上田市立美術館

鷹や百舌鳥などの鳥は、直人が好んで彫刻にした題材。雀の毛流れを表現した荒々しい鑿の跡は、《町娘》と同じ作家によるものとは思えないほど。岩石のような土台部分は鳥を彫る際のお決まりの表現であるが、岩の形状やそこへの鳥の配置によって、生き物としての雀の背景を想像させる。